« Tout autre est M. Eugène Carrière, le tragique poète des tendresses et des terreurs maternelles. C’est encore une mère, que cette Maternité, aujourd’hui, une mère douloureuse qui embrasse ses enfants, et, autour d’elle, penchée sur ses petits, et autour d’eux, ce morne brouillard, cette atmosphère de terreur qui baigne toutes les figures passionnées du peintre, comme de fatalité humaine!  Oh! les visages des mères saintes, ces fronts si purs, ces bandeaux chastes! Oh! ces étreintes, où elles se donnent, tout entières, à l’être chéri de leur chair, où elles s’accrochent à leurs petites têtes blondes, à leurs bras potelés, à leurs nuques grasses! comme pour les disputer à quelque invisible malheur! Oh! ces mains divines d’amour et de courage, ces flexions de poignet si poignantes; toute cette tendresse, farouche, terrible, dont elles sont consumées, et qui se lit à une courbe de :la nuque, à une respiration de la gorge. Oh! ces regards de peur; sans cesse ouverts sur la mort, la mort voleuse qui semble planer, toujours et partout, dans l’œuvre étrange, visionnaire, angoissante, de ce grand artiste, qui est aussi un grand esprit, et qui sait, dans un seul regard, dans une seule caresse, mettre tout un poème de souffrance et d’amour. »

Oh! les visages des mères saintes, ces fronts si purs, ces bandeaux chastes! Oh! ces étreintes, où elles se donnent, tout entières, à l’être chéri de leur chair, où elles s’accrochent à leurs petites têtes blondes, à leurs bras potelés, à leurs nuques grasses! comme pour les disputer à quelque invisible malheur! Oh! ces mains divines d’amour et de courage, ces flexions de poignet si poignantes; toute cette tendresse, farouche, terrible, dont elles sont consumées, et qui se lit à une courbe de :la nuque, à une respiration de la gorge. Oh! ces regards de peur; sans cesse ouverts sur la mort, la mort voleuse qui semble planer, toujours et partout, dans l’œuvre étrange, visionnaire, angoissante, de ce grand artiste, qui est aussi un grand esprit, et qui sait, dans un seul regard, dans une seule caresse, mettre tout un poème de souffrance et d’amour. »

« Les artistes – j’entends les vrais artistes – comprennent mieux, de jour en jour, la malfaisance de ces laides et barbares cohues, qu’on appelle des Salons de peinture. Ils s’en écartent comme d’un mauvais lieu, ils les fuient avec une sorte de pudeur que, pour mon compte, j’apprécie fort. Aussi, voyons-nous avec plaisir se multiplier les expositions particulières. Elles sont une menace contre l’existence d’institutions décriées et vétustes, obligées, pour se soutenir encore et s’illusionner, de faire appel à toutes les extériorités du snobisme mondain. Elles ont surtout ce mérite qu’elles nous montrent un artiste, dans l’ensemble de son oeuvre, dans l’harmonie de sa pensée, dans la suite de ses progrès. Tous les peintres qui, actuellement, ont une signification réelle, et résument l’art de notre temps, comme Claude Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Odilon Redon, Gauguin, et tant d’autres, épargnent à leurs oeuvres la banalité écoeurante des Salons officiels et leurs intolérables promiscuités. Ceux-là parmi les amateurs et les curieux de sensations nobles, ceux-là que l’art intéresse et passionne, savent où l’aller chercher et visiter. Et de ces visites, l’on remporte des impressions certaines, complètes, que le voisinage des médiocrités coutumières et des habituelles laideurs n’atteint ni ne salit. Il n’y a pas à dire, la plus belle toile du monde garde, au Salon, comme un reflet bête de tout ce qui l’entoure. Parfois, il m’a semblé voir, sur un Puvis de Chavannes, pousser l’ombre insidieuse d’un Guillaume Dubufe, dont les sens avaient retenu l’horripilante horreur.

Eugène Carrière s’est décidé, cette année, à suivre l’exemple de ses aînés. Il a envoyé, chez Goupil, cinquante toiles et dessins d’un exceptionnel et tout à fait poignant intérêt. On le voit bien ainsi ; on le ressent ; on le revit. Son âme exquise exhale librement l’amour tendre et fort, dont elle est remplie comme d’un délicieux et cordial parfum. Aucune discordance voisine ; rien de brutal, à l’entour, ne vient troubler le recueillement de ses intimités et, dans le silence de ses atmosphères de rêve , de rêve mélancolique, l’on entend monter, en chants profonds, le poème adorable et tragique des tendresses humaines. L’effet ressenti, en entrant dans ces salles, est presque d’un respect religieux qui, d’instinct, ralentit vos pas, courbe involontairement votre front, et vous fait tendre l’oreille à quelque chose de grave et de sacré, qui murmure, s’exalte et pleure, ainsi qu’une prière.

Tout d’abord, voici des dessins.

Notes jetées pêle-mêle, au hasard du papier ou du crayon, et charmantes, et toutes fraîches et toutes frémissantes encore du trouble d’art et d’âme où l’ont mis la beauté d’une ligne, l’étrangeté d’un regard, n’importe quoi qui a ému le coeur de l’artiste et excité la sensibilité de son oeil ; études rapides ou poussées de mouvements et de gestes, recherches patientes d’expression et de caractère. Et, tout de suite, cela vous arrête et vous ravit, ces préparations au drame conçu ; préparations abondantes, variées, où, dans le maître dessinateur, dans l’observateur attentif, se révêle l’être puissant et infiniment sensitif qu’est Eugène Carrière. Plus intellectuel et voyant que peintre, dans la banale acception de ce mot, il est avant tout préoccupé de fixer, par la forme rare, logique et suggestive, en dehors de toute convention et de toute formule apprise, des états de conscience, des qualités de sentiment, de la passion et de la pensée. Tout cela est net, ample, supérieur, intensivement ressenti, d’une réalité inoubliable, et d’une poésie d’autant plus émouvante que Carrière ne se perd pas dans les énigmes du symbole, qu’il va chercher ses émotions dans les manifestations intérieures de la vie, tout près de lui, et en lui. Et l’on s’attarde à suivre ce travail curieux, cette accumulation, cette succession d’idées, de souvenirs, qui, tout à l’heure, se coordonneront synthétiquement dans l’œuvre peinte et finie, et deviendront le drame de tendresse ou le poème de douleur, évoqués par l’artiste, en cette sorte de rêve à lui, dans ce recul de mystère décoloré, à travers lequel il perçoit la vie, comme à travers des miroirs ternis et des yeux brouillés de larmes.

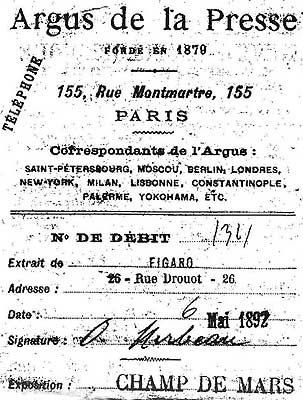

Eugène Carrière, Maternité

Puis voilà que se déroulent ces drames et ces poèmes. Tous ils sont d’une simplicité grave, d’une intimité profonde, qui en augmentent l’impression de belle tristesse, et de charme presque terrible. Des petits enfants qui jouent ; une mère qui embrasse son enfant ; une jeune fille qui se peigne ; une femme endormie ; une autre qui se réveille ; un baby qui se débat dans ses langes ; un portrait… Et n’allez pas chercher, autour de ces figures, des mobiliers, des bibelots, des étoffes joliment drapées, des ciels même. (M. Gustave Geffroy a noté que Carrière n’avait jamais peint un ciel). Il n’y a rien de tout cela, par quoi les peintres, ordinairement, éveillent la curiosité futile et flattent les manies vulgaires de l’incompréhensif public ; il n’y a, dans cette vie révélée par les âmes, dans ces énigmes déchiffrées, que sont le front d’un homme et le regard d’un enfant, il n’y a que du mystère, qu’une atmosphère confuse et trouble, où la lumière se concentre, atténuée, sur les parties choisies et caractéristiques du tableau, laissant dans le vague les parties inutiles qui se prolongent et s’achèvent en rêve. Il semble d’ailleurs que le moindre accessoire détonnerait dans l’harmonieuse, étrange et si logique unité de ces conceptions personnelles, distrairait l’esprit de l’idée qu’a voulu exprimer l’artiste, et qu’il résume dans un accent de visage et, souvent, dans un simple geste, dans un simple mouvement du corps, devenu, tant il est évocateur, le tableau tout entier. Cette façon de sentir et de rendre l’émotion n’est nullement arbitraire, comme d’aucuns le disent ; elle est absolument conforme à la vérité physiologique. Lorsqu’un objet vous a frappé, vous ne voyez réellement que l’objet lui-même. Tout, autour de lui, se brouille, se confond dans une sorte d’ombre, dans une enveloppe de limbes. Ce n’est qu’après, et l’émotion passée, que surgissent un à un les détails ambiants et que vous percevez les rapports existant entre eux et l’objet. Mais l’objet est devenu alors, comme le reste, un accessoire, car il a perdu la vie particulière qui l’animait, l’émotion qu’il contenait. Il n’y a plus rien.

C’est ainsi que Carrière, parfois, accumule, pour la rendre plus sensible, plus vraie, plus vivante, toute la sensibilité morale d’un être, toute sa signification humaine, dans sa nuque, dans ses mains, et, même, dans la flexion de ses poignets. Oh ! les mains des tableaux de Carrière, ces mains merveilleuses qui étreignent, qui caressent, qui pleurent, qui protègent, qui s’effacent ! Comme il a compris leur langage muet, si joli, si éloquent, si tendre, si terrible, si douloureux ! Comme il a rendu leur immense amour, leur immense courage, leur immense accablement ! Comme il les a faites sublimes et maternelles, les mains des mères ! Et comme, aussi, il a le sens des contacts chastes, des saints baisers, des étreintes infinies où l’âme de la mère se fond dans l’âme de l’enfant, et des déformations admirables par où passent les lèvres, les joues, les regards, sous la rage inassouvie des tendresses !

Il y a dans l’œuvre de Carrière, qui est une œuvre de bonté consciente et de pitié réfléchie, il y a comme une enveloppe de fatalité, qui la rend singulièrement poignante. Entre notre regard et ces admirables, ces saintes figures de mères, s’étend, pour ainsi dire, une atmosphère d’angoisse. Pour arriver jusqu’à elles, il faut traverser de la souffrance. La joie qui sourit à la bouche muette des petits enfants, les étreintes et les caresses maternelles, gardent je ne sais quelle anxiété, je ne sais quel effroi, je ne sais quelle appréhension de l’avenir. L’effet en est puissamment tragique, et l’amour y atteint le dernier mot de son expression humaine. Chez l’être qui aime vraiment, l’idée de l’amour s’accompagne toujours de l’idée de la mort. Et la mort plane dans presque toutes les conceptions de Carrière, invisible et terrifiante, comme dans L’Intruse, de Maurice Maeterlinck. On en perçoit les insensibles frôlements autour des têtes blondes, on la devine dans l’œil suppliant des mères, et dans leurs héroïques mains qui, sous la caresse, semblent disputer, à l’éternelle Ennemie, le corps frêle et souriant des aimés.

Et c’est ce qui me rend cette œuvre si particulièrement chère ; car Eugène Carrière est quelque chose de plus qu’un peintre, il est un admirable et visionnaire poète, et il a mis dans ses toiles plus que de la peinture, il y a mis de la plus noble bonté et de la plus haute philosophie. »

Combats esthétiques

Octave Mirbeau

L’Écho de Paris, 28 avril 1891